勘亭流は江戸の人で延亭3年(1XXX年)7月生まれ 。堺町にあって手跡(しゅせき)

指南を渡世とした岡崎屋勘六を開祖とする。勘六は御家流の書家であった。

堺町中村座では鳥居清長の絵看板をいっそう引き立て、また歌舞伎の気分を端的に

アピールする新しい看板を必要としていた。そこで試験的に同じ町内に住み評判の高

かった勘六を起用することにした。

数多くの試作のうち最初に勘六が筆を振るった外題は「御贔屓年々曽我」であった。

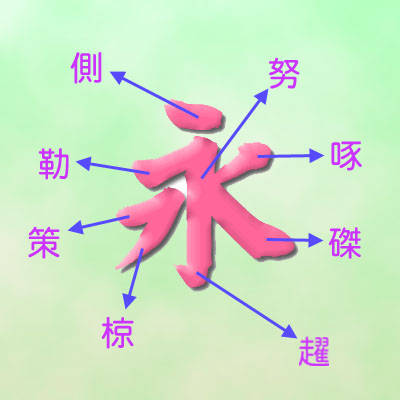

| 永字八法 |

勘亭流

|

楷書体

|

| 側(そく) | 起筆に小さな遊び。横画を引く気持ちで右へやや引き上げる。 | 楷書で45度ほどの角度で突かれ軽く下方に抜なれる。 |

| 勒(ろく) | 下から右へすく上げるように引く | ほぼ横画で左下から右上へ、やや肩上がり気味にひく。 |

| 努(ど) | 導入部をこしらへ、いくらかそらせて下を太めにする | 縦画。初峰を折り、中ほどを太めにして終筆はでは一度とまって筆が上に引き返すようになる。 |

| (てき) | 同じようにはねるが努の終わりの太さから円を描くようにする | 努の末で一度筆を休め、たっ各線の方向へ軽くはねる |

| 策(さく) | 導入部から鋒先の向いた角度で右上に引き上げ。三分の二ほどで傾斜のの中ほどまで引き下げて終筆を作る | 起筆を軽く、そのまま右上に引き上げる。 |

| (りょう) | 起筆部分右に多少丸みをつけ、(りょう)の要領で、はねるようにするが、その場合厚く蔵鋒をほどこす。 | 軽く鋒をとめ、左下へゆるりと引く。 |

| 啄(たく) | 楷書のように、はねの形にならずべったりと引きおろす。 | 筆をおろし、左下へやや速やかにはねる。 |

| 磔(たく) | はじめ弱く起筆され、中ほどでやや力がはいり、終筆でさらに少し力を加え、緩やかに筆をぬく、いわゆる波法を用いる。 | 波法はまったくなく、終筆の部分はまるくなる。また、文字によっては内側にまく形となることもある |

(参考文献:「江戸文字 」日向数夫著(グラフィック社)